|

| 写真2-8-1 レスリー |

レスリー(Leslie レズリーと発音する人もいる)というのは、会社の名前なので、一般的な名称は回転スピーカ(実はスピーカが回っているわけではないのだが)なんだけど、そんなキワモノを作っているメーカーは他にないので、(昔はヤマハも作ってたけど)レスリーといった方が通りがいい。(電子オルガンというよりエレクトーンっていった方が、パンピーに判りやすいのと一緒だな)様々な種類のものが発売されたものの、結局人気のあるのは、真空管アンプタイプの#122と#147の2種類だ。ちなみに品番の後にRVの付いたものはスプリングリバーブとそれ専用のアンプとスピーカを内蔵したタイプ。両者の違いは入力がバランスかアンバランスかという事ぐらい。よってバランス出力の出来るハモンドオルガンの代表機種B-2では、#122の方がマッチングがよい。

元々は電子オルガンの味気ない音を、なんとかパイプオルガン並の音に出来ないかという発想から生まれたスピーカで、スピーカの音にホーンやローターをつけて、それを回す事によって起こるトレモロ効果やドップラー効果が、音に独特の暖かみを加える事に成功している。また高速回転モードの派手な音や、スピードを切り替えた時の音色変化がミュージシャンの支持を受けて、エレクトリックギターがギターアンプから音を出して初めてエレクトリックギターらしい音になるのと同じように、レスリーは電子オルガンにとってなくてはならない存在になったわけだ。

ちなみにこのレスリーの効果を電子的に再現できないかという発想から生まれたのが、フェイズシフターというエフェクター。(実際はこのフェーズシフターはレスリーの音にはほど遠かったんだが、独特のうねり感がウケて70年代後半に色々なものにかけるのが流行した)最近ではこのレスリー効果は、電子的にかなり近い音が再現できるようになったので、最近のシンセサイザーのエフェクトには、必ずといっていいほど「ロータリーエフェクト」という名前のエフェクトがある。シンセサイザ内蔵の電子オルガンの音には、このエフェクトがかかっているわけだな。また最近のDYNACORD社のCLS-222とか、KORG社のG-4なんかはかなり真面目にこのレスリーの効果をシュミレーションしてあるので、レスリーを使わなくてもこれらのエフェクターを使えばほとんど同様の効果が得られる。ただしレスリーを使う人には、こだわりを持って使っている人が多いので、半分前世紀の化石化したこのレスリーだけど、なくなることはないだろう。また、#112と#147の見た目は、写真2-8-1のように、その当時電子オルガンのハモンドオルガンとのデザインのマッチングを考えてあるので、アンティーク家具のような外観をしている。

|

|

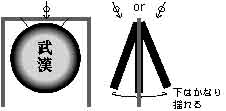

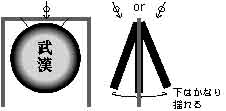

| 図2-8-2 レスリースピーカのマイキング |

で、このレスリースピーカなんだけど、背面(コネクタ等がある側)以外からマイキングする事は、最近では少ないけど、マイク1本で少しオフマイク気味にマイキングする時は、図2-8-2の1のように、正面から狙ってやった方が、レスリー本来の音がする。この時のマイキングは、上のスリットの少し下にマイクを置いて、マイクの指向をやや下向きにしてやるのが私流の方法。(マイクはC-38がお気に入り)この方法はレコーディングで、優しい感じのオルガンの音を出したいときにおすすめ。PAなどでは他の音のカブリが多くて使えない。

少し歪んだ音や、回転感を強調したいときはオンマイクにする。この場合はホーンやローターがむき出しになっている裏側からの(本当はここもパネルが付いているんだけど、ネジをはずしてパネルを取ってしまう事が多い)マイキングの方が都合がいい。コンサートなんかでレスリーを目にする時は、こちら側が客席を向いている事が多い。レスリーは高音用と低音用のスピーカを分けて、それぞれホーンとローターを逆向きに回しているので、高音用と低音用のマイクを用意しなくてはいけない。具体的には、図2-8-2右の2のようにマイキングするんだけど、この時高音用のマイク(2H)は右に、低音用のマイク(2L)は左に、それぞれ指向に角度を付けて、ホーンやローターから出る風の音で、マイクが吹かれないようにする。(つまり、回転方向と同じ向きにマイクを向けるわけだな)またレスリーは高音部、低音部ともに裏からみて左側の方が、スペースが空いているので、(本当は高音部の左側は、リバーブアンプ用のスペース、低音部の左側はメインアンプのスペースだが)もっとオンマイクにしたい場合は、3のようにここにマイクをつっこむ。当然マイクは吹かれないように向けるんだよ。この時の低音用のマイクは、アンプ部から十分離さないと電源トランスの誘導ノイズを拾うので注意。

レスリーの回転感を強調するために、ステレオで収音することもよくあるんだけど、その場合は2Hと3Hの部分に同じ種類のマイクを置けばいい。この場合でも低音は1本のマイクで事足りることが多い。というのは、低音部にマイクを2本立てても、音が広がりすぎてまとまりのない音になりがちなことと、低域の音は聴覚的に定位感が薄いので、ステレオにしてもあまり効果がないからだ。

ほんとかどうかは定かでないけど、昔ミッキー吉野が、はじめてレスリーをレコーディングに持ち込んだとき、ディレクタからは「そんな音程の狂うものやめてくれ」といわれたそうだ。更に困ったのがエンジニアで、典型的な日本人である彼は、几帳面にレスリースピーカの4面全部に同じマイクを立て、同じバランスでモノミックスしたそうだ。(当然レスリーの効果はほとんどなくなる)

オンマイクにする場合は、ホーンが回転するというレスリースピーカの構造上、吹かれに強い物を選ぼう。よく使われるのはSM-58やSM-57やMD-421などだ。SM-57を使用するときにはウインドスクリーンをかぶせて使うことが多い。PL-20やMD-441も音的には問題ないんだけど、PL-20は重いので、マイクスタンドに付けたときに安定性が悪く、レスリーの箱の中につっこんで使うには大きすぎるという理由で余り使われない。MD-441は指向性が鋭いので、オンマイクで使うにはホーンの位置によって音量差が出やすいとの理由から、これも余り使われない。ちなみに高音部を狙うマイクと低音部を狙うマイクは必ずしも一緒である必要はないので、例えば高音部にウインドスクリーン付きのSM-57、低音部にMD-421というような組合せをすることも多い。

パーカッションというと、普通ラテンパーカッションの事を指すことが多い。パーカス、ラテパ、ラテパカと好き放題に省略されて呼ばれる。一口にラテンパーカッションといっても、その種類は膨大な物になるんだけど、マイキングは皮物と金物に分ければ考え方は一緒なので、そんなに難しく考える必要はない。

以下紹介する中で、専用にマイクを立てることが多いのは、コンガとボンゴとティンパレスとウインドチャイムなどで、その他の物は「小物」という呼び方で、まとめて1本か2本のコンデンサーマイクで収音してしまうことが多い。小物の個々のマイキングは、パーカッショニストにまかせてしまうわけだ。

☆皮モノ

コンガ(Conga)

|

| 写真2-8-2 コンガ |

その音色がポピュラーミュージックとのマッチングがいいので、原始的な楽器ながら一般的によく使用されるパーカッションの一つだ。手でたたく場合がほとんどだけど、たまにスティックなどでたたくときもある。大きさ(音程)の違うコンガを数種類組み合わせるのが普通で、セットはスタンドに付けて床から浮かした状態でセッティングするか、床面に直接置く。(まれに肩にかけて演奏することもあるけど)複数のコンガの置き方はプレーヤによって違うので一概には言えないけど、平行に並べておくことが多いかな。また並び順もプレーヤ側から見て右側に低い音程の物を置くことが多いけど、これも一概には言えない。

マイキングはスネアなんかと一緒で、図のようにプレーヤの邪魔にならないようにヘッドの端辺りから中心を狙う。ヘッドとマイクの角度は大体45度程度だ。コンガはヘッドの反対側は空いているので、コンガをスタンドでセットした場合は裏からのマイキングも可能だけど、あまりにもアタック音がない音になってしまうので普通はやらない。

またコンガが2つ以上ある場合は、コンガの数だけマイクを立てるのが基本だけど、ある程度の音質を犠牲にしてもマイクの数を減らしたいときなどは、図2-8-3の真ん中のように、コンガとコンガの間からマイキングする。さらにコンガが3つの場合に、マイクの数を減らしたい時は、真ん中のコンガがメインで使われることが多いので、図2-8-3の右のように、真ん中のコンガの両端にマイクをセットすることもある。まれに図の赤のマイクのように下側から狙うこともあるけど、これはコンガのヘッド近辺をすっきりさせて、さらにコンガ以外に演奏するパーカッションの音も一緒に収音できるようにとの考えからで、PAなんかではたまに見るセッティングなんだけど、プレーヤがよっぽどしっかりした音を出していないときにはウラにはまるので、基本的にはおすすめしない。

マイクはヘッドのアタック音をうまく収音できるようなマイクを選ぶ。よく使われるのはSM-57やMD-421やMD-441やPL-20など。ロック系の中で使われるコンガにはMD-421がヌケのいい音が収音できていいと思う。またコンガのリムはドラムのリムに比べて高さがないので、AKGのC-408のようなクリップタイプのマイクは取付けるのに一工夫必要だ。

ボンゴ(Bongo)

|

| 写真2-8-3 ボンゴ |

荒っぽく言ってしまえばコンガを小さくして2つくっつけたような物。コンガに比べて約1オクターブくらい高いピッチにチューニングされるので、低音成分が少ない分歯切れの良い音になるし、プレーヤによる音質音量差も比較的少ない。またコンガと同じく、ほとんどが手で演奏するけどたまにスティックで叩くこともある。演奏するときは、プレーヤの股の間に挟むか、スタンドに立てる。マイクは2本立ててもいいんだけど、ボンゴ自体が小さく演奏の邪魔になりやすいこともあって、1本のマイクで中央を狙って収音されることの方が多い。マイクはコンガと同じようなマイクがよく使われる。

ティンバレス(Timbales)

|

| 写真2-8-4 ティンバレス |

よく勘違いしてティンパレスという人がいるけど、ティンバルという楽器が二つ組み合わせてあるから複数形になってティンバレスというわけだ。まあ、大元まで戻ると、ティンパニーのフランス語読みなんだが・・・・木製の物もあるけど、ほとんどが金属製の胴を持ち、「くかんかん」といった明るい音がする。スネアドラムのスナッピと裏のヘッドを取った状態に音も外観も似ている。

2つのティンバルはコンガのように似た音ではなく、小さい方がヘッドを強めに張って「かんかん」した音に、大きい方はヘッドを弱めに張って「ごろんごろん」とした音にチューニングされるのが普通。演奏もリムショットやパイラ(スティックでそれぞれの胴の部分を横から叩く奏法)を多用して、派手な音を出す。ちなみにスティックは、ドラムスティックより一回り細い菜箸のような物を使う。2つのティンバルの間にカウベルを付けることも多く、ドラムセットほどではないにしろ、ティンバレスだけで結構多彩なリズムが作り出せるパーカッションだ。ドラムセットの中に組み込まれることも多い。

マイキングはスネアと同じと考えていいけど、音量が大きく抜けもいいのでそれほどオンマイクにする必要はない。タムのような胴鳴りはほとんどないので、裏側からマイキングしても表からのマイキングに比べてそれほど音質は変わらないけど、基本的には上からヘッドの中心を狙ったマイキングにしよう。2つのティンバルの音を1本で収音するときは、カウベルとかのバランスを考えながらややオフ気味にするといい。よく使われるマイクはコンガと同じようなマイクなんだけど、MD-421は下手なマイキングをするとうるさいだけの音になりやすいので、個人的には余り好きじゃない。オフマイクの時はC-414なんかがいいと思う。(オンマイクだとちょっとマイクがかわいそうだ)

スルドー(Surdo)

外観は、ほぼフロアタムと同じだ。サンバのリズムの低音部を受け持つパーカッションで、普通肩からはすに吊り下げてスティックではなくてマレットのようなもので叩く。鼓笛隊の大太鼓のような役割だ。こんなもんを収音しなきゃいかんくなるようなハメにはまずならんと思うけど、「どん」という皮と胴の鳴り以上に、叩いたあとに手でミュートする微かな「はたっ」という音がかっこいいので、余りオンマイクにせずにC-414やC-48なんかで1mくらい離してマイキングしよう。

トーキングドラム(Talking Drum)

|

写真2-8-5

トーキングドラム |

元々が原始的な通信手段の道具としてのものだったんだけど、脇に挟んだトーキングドラムのひもを、脇に力を入れて締め付けたりゆるめたりすることによって音程を自由に変化させることが出来るので、(まるで人がしゃべっているような感じを出せることからトーキングドラムの名前がある)現在では多彩なニュアンスが出せる楽器として確立している。演奏は先端のひん曲がった専用のスティックでする。昔、伊東四郎がヤクルトタフマンの宣伝で『ど〜んとやらねばね』といいながら小脇に抱えてたやつだ。そこそこの音量が出せるパーカッションなので、レコーディングの場合は、何となく打面を狙ってC-38などのマイクを50cmから1m位のオフマイクでマイキングしてやればよしだ。

クイーカ(Cuica)

|

写真2-8-6

クイーカ |

一応皮モノなんだけど、ちょっと毛色が違っていて皮の中心から胴の中側に棒が出ていて、これを湿った布などでこするとこすった音が皮に伝わり、胴で増幅されるといった仕組み。手に持って演奏するんだけど、皮を左手の力の入れ具合や棒のこすり方で色々な音程や音色が出せる。出てくる音はサルの鳴き声のような結構間抜けな音で、どんな曲でもこのクイーカが入るといきなり間抜けな感じになってしまう恐ろしい破壊力を持ったパーカションだ。2kHz近辺に少しピークがあり、高音も低音もあまりない音なので、MD-441など優し目の音のするマイクを30cm位の距離でマイキングするといい。狙いは余り難しく考えないで、皮を狙うか、胴の開口部を狙う感じでいいと思う。

ジャンベ(Djembe)

|

写真2-8-7

ジャンベ |

今までマイナーなパーカッションだったんだけど、何故か最近大流行のパーカッションだ。遊佐未森系の音楽では必需品だな。長さ70cmくらいでバスト90ウエスト30ヒップ40のような体型の胴に皮が張ってある。音色は「でよん」と「ぱん」が一緒になったような音で、オンマイクでのマイキングは「でよん」という音がメインにほしい場合は、裏側の穴にマイクを少しつっこんだマイキングをする。(床置きの場合は無理だけど、股にはさんで演奏することが多いので)この場合はMD-421のような張りのある音のマイクが使われる。「ぱん」といった音がメインにほしい場合は、コンガのように表からヘッドの中心を狙ってマイキングをする。この場合も明るめの音のするSM-57やMD-421などがよく使われる。もちろん両方からマイクを立てることも多い。はっきり言って余り音量の出ないパーカッションなので、特にPAなどではオンマイクにせざるを得ないんだけど、特に「でよん」という音を強調する必要がなければ、レコーディングの場合は適当に離してコンデンサーで収音するという方法が卑怯でよい。

☆モク(木)モノ

ウッドブロック(Wood block)

角形の物と丸形の物があるけど、どちらも木の中身をくり抜いて、響きやすいように切れ目を入れた物だ。小中学校の音楽室にあるような、割とメジャーなパーカッションだけど、意外に使われる事は少ない。何故かちゅーと、音量が小さくかわいい音なので、音の通りがイマイチで、同じ系統の音で次に紹介するクラベスという比較的音のヌケのいい物があるので、用途はあまりないというわけだ。

ところが最近はLP社から強化プラスティックを使った物が出ていて、プラスティックのくせにウッドブロックと同じような音がする。音量もかなり出るので、バンド物の音楽でもヌケがいい。さらに強化プラスティックの物理的強さから、ドラムのフットペダルで鳴らすことも可能になったので、最近パーカショニストだけでなくドラマーでも使う人が増えている。ちなみにこれには赤い色をした物と青い色をした物があるけど、赤い物の方が音程が低く丸めの音がするのでよく使われる。

専用のマイクを使うことはあまりなく、マイキングは余りオンマイクにする必要はないので、これも金物扱いで高域特性に優れたマイクを他のパーカッションとの兼ね合いを考えながら選ぶ。プラスティック製の物をドラムセットに組み込んで使う場合は、かぶりを防ぐためにオンマイクにする場合が多いけど、この場合は比較的大音量に強いダイナミックマイクの中から適当な物を選べばいい。一般的にはSM-57なんかがよく使われる。

クラベス(Claves)

簡単にいうと拍子木のことで、20cm位の角材2本を両手で持って、角材の中ほどを狙って叩きあわせて音を出すものだ。「かん」と「きん」が一緒になったようなヌケのいい音で、ラテン系の曲によく出てくる。

|

| 図2-8-4 クラーベのリズム |

松岡直也とかのコンサートに行くと必ず手拍子を要求される図2-8-4のようなリズムは、クラーベというリズムの名前からも判るように、元々クラベスのパートだ。またボサノバではメインになってリズムを刻んだりするし、バラード調の曲でもアクセントとしてリバーブをかけたクラベスの音がよく使われる。

元々音のヌケがいいので、専用のマイクを立てる場合も余りオンにしな方がいい。大体50cm位離してSM-57とかMD-441なんかを立てるといいだろう。

マラカス(Maracas)

|

| 写真2-8-8 マラカス |

ちょっと恥ずかしい名前のパーカッションだけど、実際に手に持って演奏すると、もっと気恥ずかしさを覚えるパーカッションだ。(⌒▽⌒)ヾ

椰子の実やひょうたんを乾燥させて中に種だけを残した物がこの楽器の原型。現在ではほとんど木製の物かプラスティック製の物になっている。通常二つで持つのでマラカスだけど単独だとマラカだ。二つのマラカは音程が違うのが普通で、通常両手でもって演奏する。(片手で十字に持つのもかっこいい)振る強さ(腕の振りの大きさ)でアクセントを付ける。見た目の割に意外とかっこよく演奏するのは難しい。

マイキングはC-451なんかを50cm位の距離で大雑把に(マラカスを振るので位置が変化するため)狙えばいい。

カスタネット(Castanets)

これも幼稚園や小学校のお遊戯用というイメージが強いけど、スパニッシュ系の音楽(フラメンコなど)では大事な楽器だ。もっともこのような音楽で使われるカスタネットは昭和シェル石油のマークみたいな貝殻の形をしていて、黒ずんだ茶色をしている。(ローズウッドの色、平たく言えば仏壇色だ。)みんなの知っている赤と青の丸いやつはあくまでもお遊戯用で、音的にはイマイチ。マイキングはアタックオンを確実に収音するために比較的オン(10〜20cm位)にして、中高域にクセのないMD-441等のマイクで収音するといい。

ギロ(Guiro)

「ぎーっちゃちゃ、ぎーっちゃちゃ」といった音を出すパーカッション。クイーカと同じくどんな曲でもこのギロが入るといきなり間抜けな感じになってしまう破壊力を持ったパーカションだ。元々はひょうたんの身の中身をくり抜いて表面にぎざぎざを付けた物だけど、最近では木製の物か金属製の物が多い。木製の物を特に区別してレコレコ(Recoreco)ということもある。演奏は利き手の方に木製もしくは金属製の細い棒を持ち、もう片手で本体を支えてぎざぎざに棒の腹を擦り付けて音を出す。比較的低音も高音もない楽器なのでマイクを選ばないけど、音量代わりと小さいので、マイキングは比較的オンマイクでね。

カリンバ(Kalimba)

木製の箱に長さの違う金属片(まれに竹片のものもある)を15本前後付けたもの。発音体自体は金属片なので金モノといういい方もできるパーカッションだけど、音質が「木」の優しい音がするので、モクモノとして扱っておこう。金属片の長さによってちゃんとした音程が出せるので、普通中央をドとして左右交互にレミファ・・と音程が上がっていくようになっているものが多い。演奏はこの金属片を指ではじくようにして弾く。「音程のあるリズム楽器」として使われることが多い。適当にリズムを付けてはじくだけで「ラテンっぽい」感じが出るので、おもちゃとしても楽しい。またまぢめな使い方としてその優しい音を生かして、メロディー楽器として使ったりもする。音量のないパーカッションなので上側から金属片の先端と胴に空いている穴を狙って20cm位のオンマイクで収音する。マイクは金属片をはじくときの「かりっ」とした音がうまく収音できるC-451がおすすめ。

☆金モノ

アゴゴベル(gogo bell)

|

写真2-8-9

アゴゴベル |

アゴーゴともいうけど、大きさ(=音程)の違う二つのカウベルを細い鉄の柄でつなぎ合わせたような物。「きんきんこん、ききんこん」といった明るい音色で、サンバで一番サンバらしさを演出するパーカッションだ。手で持ったりスタンドに立てて演奏する。マイクはC-451などかな?あまり超高域を含まないので、ダイナミックマイクでも構わない。

ウインドベル(Wind bell)

トゥリーチャイム(Tree chime)といったり、ウインドチャイム(Wind chime)ということもある。60cm位の棒に5cm〜20cm位の金属製の棒(または管)を20〜30本位順番に吊り下げた物。金属の細い棒で、だらだらと高域からのれんを開けるように鳴らす。この棒で鳴らすというよりも、吊り下げられた金属棒同士があたって音を出すという感じで、「しゃらーん」とした澄んだ音色が特徴だ。結構長い時間鳴っているので、鳴らした後に腕や棒やタオルなどでミュートすることもある。ここ一発というところで入れるとかっこいいけど、余り入れすぎたりタイミングを外すととても恥ずかしい。マイクは専用の物を用意することが多いけど、プレーヤの反対側から少しオンマイク気味(30cm位)に狙う。あまりオンマイクにしすぎると高域から低域までバランスよく収音できなんだけど、全体がお互いにぶつかって音を出しているので、あまりオフにする必要も、マイクを2本立てる必要も、マイクを無指向性にする必要もない。マイクは明るい音のするC-451やC-414などがいいと思う。ノイマンのK-84iなんかもこの手のキラキラ系の音色にはよく使われる。

トライアングル(Triangle)

これは実物を見たことのない人や、どうやって音を出すかが判らない人ははいないと思う。まあ必ず幼稚園や小学校の音楽の時間に使ったと思うけど、これもかっこよく演奏するのは意外と難しい。三角形の頂点付近を手で押さえるミュートと、押さえずに鳴りっぱなしにするオープンを使い分けると「らしい」演奏になる。マイクは高域が命の楽器なのでコンデンサー系を使いたい。C-451やC-414等を使うと明るくかわい目の音が、U-87やC-38を使うと上品な落ちるいた音になる。

タンバリン(Tambourine)

これも実物を見たことのない人はいないと思うけど、木の枠に皮を張って、木の枠の回りに小さいシンバルのような円盤(ジングル)を付けた物だ。少し細かく分類すると、皮が張ってある物をいわゆるタンバリンといって、皮の張ってない物をモンキータンバリン(Monkey

tambourine)もしくは単純にモンキーといっている。さらに皮を張った物の中でサンバなどの音楽で使われる物はパンデイロと呼ばれ、これはジングルの付き方も少し違うので、区別して呼ばれることが多い。このパンデイロからジングルを取って、少し小さくしたのは、タンボリン(Tamborim)というややこしい名前が付いている。

これらはどれも高域成分が主体なので、オンマイクで収音すると下品な音になりやすいので注意しよう。またVUメーターで監視している場合は、ほとんどVUメーターが振れないうちからオーバーレベルになっていることが多いので、ピークメーターで監視したりプレイバックを必ず聴いてみて音が歪んでいないか確認するようにしたほうがいい。マイクの選択はコンデンサーマイクならなんでもいいと思うけど、トライアングルの時にもいったように、C-451やC-414等を使うと明るくかわい目の音が、U-87やC-38を使うと上品な落ちるいた音にとマイクのキャラクターが出るので、好みによって使い分けよう。

カウベル(Cowbell)

|

写真2-8-10

カウベル |

その名の通り元々は牛に付けていた鈴。一昔前の喫茶店の入り口にかかってて、ドアを開けると「からんからん」と乾いた音がするアレだ。楽器として使われる物には中にぶら下がっている重りは取りはずしてあって、スタンドにも固定できるように取っ手が付けてある。演奏もスティックなどで叩いて音を出すのだな。この楽器用のカウベルは大きさや材質、メーカーなどによってかなり音質は違う。ドラムのセットの中で使われるときには「こんこん」といった感じの音が求められることが多いので、比較的大型の物がよく使われる。場合によってはさらに丸い音にするために、ガムテープを巻いたりしてミュートすることもある。(手で叩くときにはカウベルを手のひらでおおうようにして持つから、手がミュートの代わりをしているわけだ)パーカッションの一部として使用される時は、乾いた金属的な音が求められることが多いので、比較的小型の物をいくつか音程や音色別に用意して使用することが多い。

|

図2-8-4

カウベルのマイキング |

マイキングは太い音がほしい場合はオンマイクにするんだけど、狙いは音の放出口である口の開いている部分を狙いたい所なんだけど、こちら側からスティックがあたることが多いので、反対側から狙う。距離は寄れれば3cm位まで近づいてもいいんだけど、上側を叩くことも多く、カウベルをとめてあるスタンドなんかにも邪魔されて余り寄れないと思う。またこちらから収音するときは上下左右似たような音が出ているので、横や裏側から狙ってもいい。角度的には10度から45度程度だろう。

マイクはなんでもいいというと語弊があるけど、高域も低域もさほど出ていないので(特にミュートしたり手で持って演奏しているときは)、ダイナミックマイクで適当な物を選んでおこう。オフマイクの場合は、カウベル専用でマイクを立てることは余りやらなくて、他のパーカッションと一緒に収音することが多い。この場合は金物扱いで、高域特性に優れたマイクを他のパーカッションとの兼ね合いを考えながら選ぶ。

シェィカー(Shaker)

その名の通り振って音を出すパーカッション。サンバではガンザという名前で呼ばれる。金属製の筒に小石などを少量入れて、それを振ることによって中身が筒にあたる音を出すわけだ。音量を追求しないんだったら茶筒や缶コーヒーなどのスティール缶に小石や米や小豆などを入れて密封すれば簡単に自作できる。楽器として売っているものは、流石にでかい音がするように筒と中身の組合せを考えてある。マイクは個人的に下手にコンデンサーマイクを使うよりもSM-57の方が好きだ。

キハーダ(Quijada)

馬の下顎の骨の付け根を持って先端を叩き、歯をがたがた鳴らすという非常に野蛮な楽器だ。で、出てくる音は「がー」といった下品な音だし、音量もサスティンもあまりないので、現在では次のビブラスラップにとって変わられている。マイクもマイキングもなんでもいいようなパーカッションだけど、もしオンマイクで収音しなきゃならん事があったら、MD-441で50cmくらい離して収音すればいい。

ビブラスラップ(Vibra-slap)

キハーダの代用品として作られたパーカッション。金属棒のU字形になっている部分を持って、木の球状の所を手などで叩く。出る音は「かー」というヌケのいい音で、サブちゃんの『与作は木を切るぅ〜♪』のあとに入っている音だ。ここ一発というところで決まるとかっこいい。叩くときに結構動くのでマイキングは50cm位のオフ気味にC-38や

U-87を立てるといい。プレーヤが音量やサスティンをマイキングで調整している場合は、MD-441やSM-57などを立てておき、あとはプレーヤに任せてしまおう。

カバサ(Cabasa)

元々は瓢箪に数珠玉を緩く巻いて、数珠玉と瓢箪がこすれ合う音を出す楽器だ。これだと音量も小さく少し荒い音がするので、最近はぎざぎざの付いた金属の上を金属の玉がこするようにして、音量を大きく音質を細かくしたメタルカバサのことを、一般的にカバサという事が多い。奏法としては右手で軸の部分を持って、左手で叩いて(もしくは左の手のひらにあてて)「ちっ」という音を出したり、玉をおおうようにして軸を回して「ざっ」という音を出すのが一般的だけど、右手を回転させながら振り上げて適当なところでとめると「ざー」といったロールになる。マイキングはロールをしないのだったら、比較的オンマイクで、C-451やSM-57を立てておき、プレーヤに演奏するときに、オンマイクにしてもらうのが一般的だけど、ロールが入る場合は動きがかなり大きくなるので、C-414やC-48などをオフ気味に立てておいた方がいい。

スティールドラム(Steel Drum)

今回紹介した金モノの中では唯一ちゃんとした音階の出せるパーカッションだ。ドラム缶のそこをハンマーでぶっ叩いて、くぼみを付けて面の広さとたたき具合で音程別に区切ったもの。細かくいうとこの区切り方で呼び方が違って、音程の高く区切りが多い順からピンポン・セカンドパン・セロパン・ギターパン・ベースパン・リズムパンと呼ばれる。スティールドラムだけでアンサンブルが出来るようになっているわけだな。いわゆるパーカッションとしてよく使われるのはセカンドパンとセロパン。音程を余り気にしないで適当にぶっ叩くことが多い。(NYの地下鉄のホームに、スティールドラムの名手がいる)マイキングは必ず打面側からプレーヤの邪魔にならない所まで離す。C-451など明るいキャラクターを持ったマイクがおすすめ。

フィンガーシンバル(Finger Cymbal)

その名の通りシンバルを指先サイズにしたようなもの。まれに2枚を叩き合わせることもあるけど、ほとんどは2枚を両手で持って、シンバルの縁と縁を叩き合わせたあと、両手を揺らしてビブラートをかけるという奏法で演奏される。バラード系の曲なんかで「ちょーん」と入るといい感じだけど、一歩間違うと仏教の世界が広がるので注意しよう。専用にマイクを立てるときは余りオンにすると音質が嫌みな音になってしまうので、少しオフ気味(30cm位)でC-451なんかを立てるといいだろう。ミックスダウンの時のリバーブ必須。(笑)

サンバホイッスル(Samba Whistle)

まあ単なる笛なんだけど、横に穴が空いていて、ここをふさぐと音程が下がるようになっている。アゴゴベルと並んでサンバらしさを演出してくれる楽器なんだけど、よく通る音なので、縁起物の扱いで特にサンバホイッスル用のマイクを立てることは余りしない。まあ強いて専用のマイクを立てるときは、それほど高域も低域もないパーカッションなので、SM-57やSM-58なんかを立てとけばよろし。恐ろしく中高域の音量がでるので、歪ませたりスピーカをとばしたりしないようにね。

ゴング・ドラ(Gong)

|

| 写真2-8-11 ドラ |

フライパンの取っ手を取ったようなパーカッションだ。ドラを漢字で書くと銅鑼になることからも判るように、銅や錫の合金でできている。このような単純なパーカッションは世界各地で自然発生的に生まれるので、色々な地域独特の物があるけど、いわゆる西洋音楽で使われる物には大きく分けて2つあって、中心に突起のついたゴングと、突起のないドラだ。

ゴングはインドネシア地方が起源の物で、突起がある構造上比較的音程がはっきりしている。ドラは中国が起源の物。よく縁起物でドラマーの後ろに吊り下がっているので、見たことのある人も多いと思うけど、正確にいうとドラというのはゴングの総称で、いわゆるドラというのはタムタム(Tam

Tam)という名称なのだ。ドラムセットにもタムタムというのがあるけど、これはTom

Tomで綴りが違う。更にややこしいことに、邦楽でもドラは使われているんだけど、これはどっちかというと遠くで鳴っている寺の鐘のような音がするので、銅鑼とあえて漢字で書いたり、和ドラとかいって普通のドラと区別している。

|

| 図2-8-5 ドラのマイキング |

ゴングの場合のマイキングは、シンバルの変種だと思ってマイキングをすればいい。よって高域の倍音成分まできれいに聞こえるコンデンサーマイクをオフマイクで立てる。ドラの場合はシンバルのような高域成分よりも低音のうなり感を重視することが多いので、コンデンサーマイクよりもダイナミックマイクの方がイメージした音になりやすい。ただし叩くときにかなり大きく揺れるので、吊り下げてあるところ辺りから狙うマイキングにしないと、ドラがマイクに近づいたり離れたりしてかなり音量が変わる。ドラは正面、裏面のどちらから狙ってもいいので、プレーヤの邪魔にならない方を選ぼう。