| フィルタコレクション そにょ 3 |

|

今回は本命のヘリカル型、コムライン型、インターディジタル型、キャビティ型のBPFです〜。 最初はヘリカル型BPFです。 メーカ、仕様、用途とも不明ですが、標記からインピーダンス50Ω、中心周波数140MHzと判ります。 コネクタはBNCで、共振器数は3、材質は側面が厚さ0.8mmのアルミ、上下面とコネクタのある面は ニッケルメッキされた厚さ1.0mmの鉄、調整ネジはニッケルメッキされた真鍮でした。 調整ネジは、各共振器の共振周波数調整用と各共振器間の結合度調整用の計5本です。 右上面の穴は整合用らしきトリマコンデンサの調整穴で、よくみかける小さなセラミックトリマを 使用しているので大きな電力を通す用途ではないようです。 実測では、中心周波数140MHz、-3dB帯域幅約9MHzで、阻止域も含めて2つともほぼ同様な特性でした。 70MHzのピークは信号源の2倍の高調波によるもので、フィルタの特性ではありません。 |

140MHz ヘリカル型BPF

|

140MHz ヘリカル型BPFの周波数特性

|

140MHz ヘリカル型BPFの周波数特性(通過域)

|

|

次はコムライン型BPFです。 これもメーカ、仕様、用途とも不明ですが、標記から中心周波数が1539.25MHzと判ります。 コネクタはSMAで、共振器数は5、材質は銀メッキされた厚めの銅か真鍮で、重くて丈夫です。 調整ネジは、各共振器の共振周波数調整用と入出力プローブの共振周波数調整用のみで、 入出力プローブあるいは共振器間の結合度調整用のものはありません。 このフィルタは周波数のわりに小型ですが、共振周波数調整用の容量を大きくすることで、 共振器の物理長を約1/8波長まで短縮して小型化しています。 実測では、中心周波数1539.25MHz、-3dB帯域幅約30MHzでした。 測定はSSGの2倍の高調波で行ったため挿入損失は不明ですが、他の測定から2倍の高調波の レベルは約-40dBcなので、通過域の挿入損失は十分小さく、阻止域の減衰量は43dB以上は 確保できていることになります。 1100MHz以下のピークは3倍以上の高調波によるもので、フィルタの特性ではありません。 |

1539.25MHz コムライン型BPF

|

1539.25MHz コムライン型BPFの周波数特性(2倍の高調波による測定のため、0dBの位置がずれています)

|

|

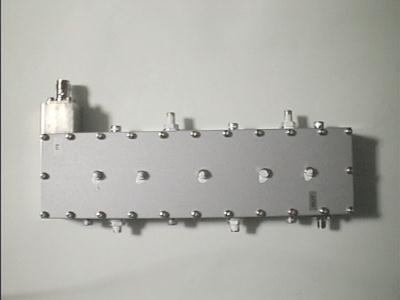

次はインターディジタル型BPFです。 これもメーカ、仕様、用途とも不明です。中心周波数は大きさから1GHz前後と予想できます。 コネクタは入力側がTNC、出力側がSMA、共振器数は4で、とても重いものです。 調整ネジは、各共振器の共振周波数調整用と入出力プローブあるいは共振器間の結合度調整用の 計5本です。 このフィルタの特性はまだ測定していません。 |

インターディジタル型BPF

|

|

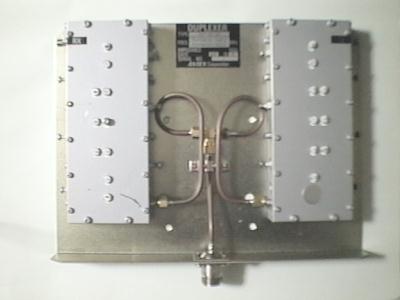

次はアンテン製の15DP-66-221です。 これはデュプレクサで、標記は受信側が1540.5MHz〜1548.0MHz、送信側が1644.5MHz〜1645.5MHzと なっています。 各フィルタはインターディジタル型で、構造は同じものです。 コネクタはSMA、共振器数6、材質は銅か真鍮でメッキは不明ですが、調整ネジは送信側フィルタの 共振器の共振周波調整用のもののみ銀メッキで他はニッケルメッキでした。 いっそ全部銀メッキのものでいいじゃないかと思うのですが、そんなに値段が違うのでしょうかね。 本数は、各共振器の共振周波数調整用と入出力プローブあるいは共振器間の結合度調整用の計16本、 送受合わせればその倍の32本もあります。 このデュプレクサの特性もまだ測定していません。 |

15DP-66-221(左:受信側、右:送信側)

|

|

次もデュプレクサで、メーカ、仕様とも不明ですが、大きさから450MHz前後のものと予想できます。 各フィルタは1/4波長の同軸キャビティ型で、ケーブル直付け、共振器数3、材質は銅か真鍮です。 調整ネジは、各共振器の共振周波数調整用が3本、送受合わせればその倍の6本です。 このデュプレクサの特性もまだ測定していません。 |

400MHz帯(推定)のデュプレクサ

|